Type d'événement

Bruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla

Mary Elizabeth Williams,

Pascal Bourgeois,

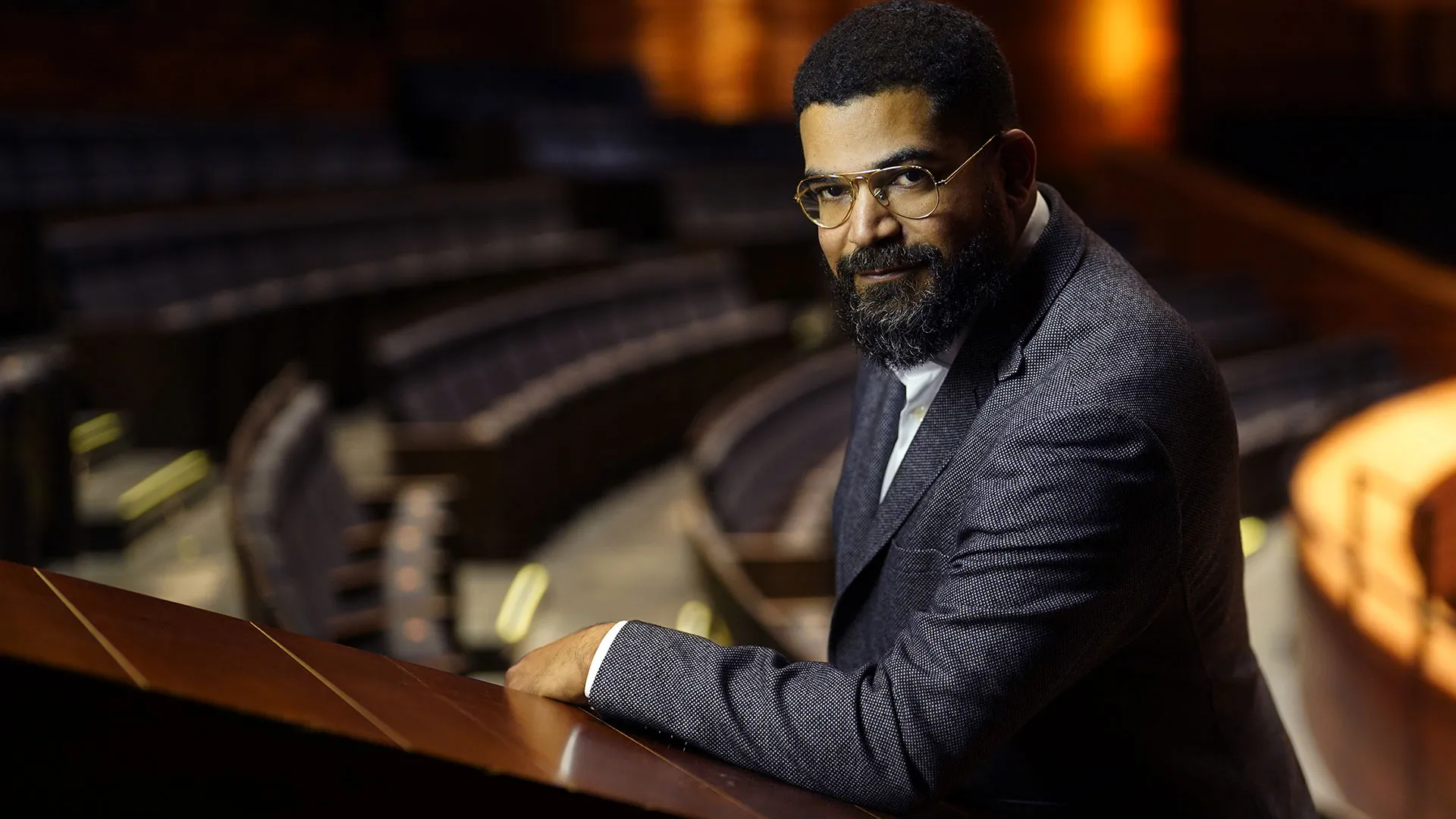

Lionel Sow

Formation

Chœur de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mirga Gražinytė-Tyla

26

avril

Vendredi

20h00

Titre

Les prochains concerts

Titre

Les prochains concerts

-

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertBruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla

Mirga Gražinytė-Tyla directionLe ton des Psaumes 24 de Lili Boulanger et 150 d’Anton Bruckner délivre le mot-clé de la soirée : allégresse. À l’image, d’ailleurs, des rayons qui…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0026avril2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirKonzerthaus, DortmundDimanche 18h0028avril2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirRosengarten, Mannheim, AllemagneLundi 20h0029avril2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen

Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0030avril2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen : hors les murs

Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMusikverein, VienneJeudi 19h3002mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

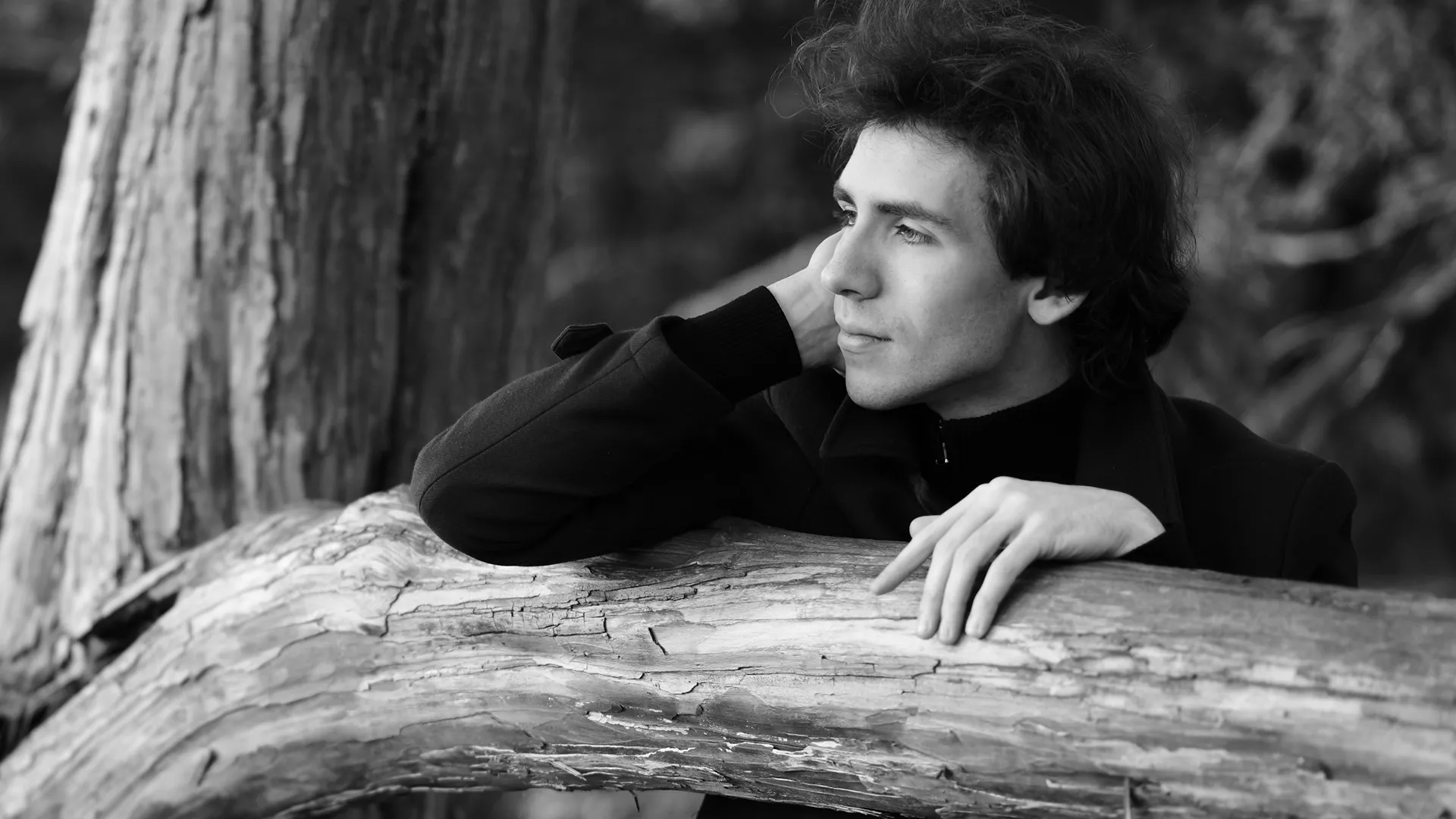

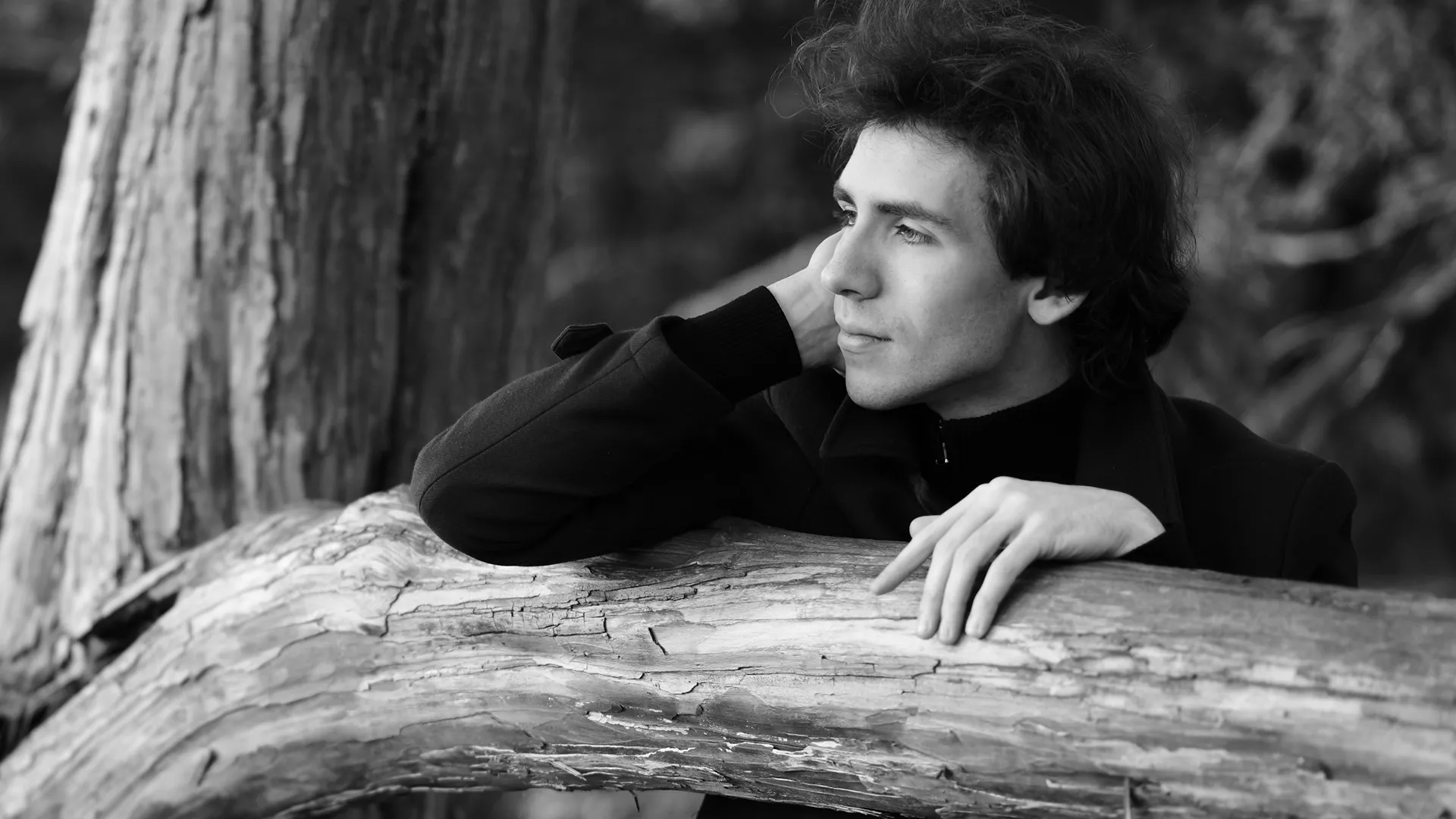

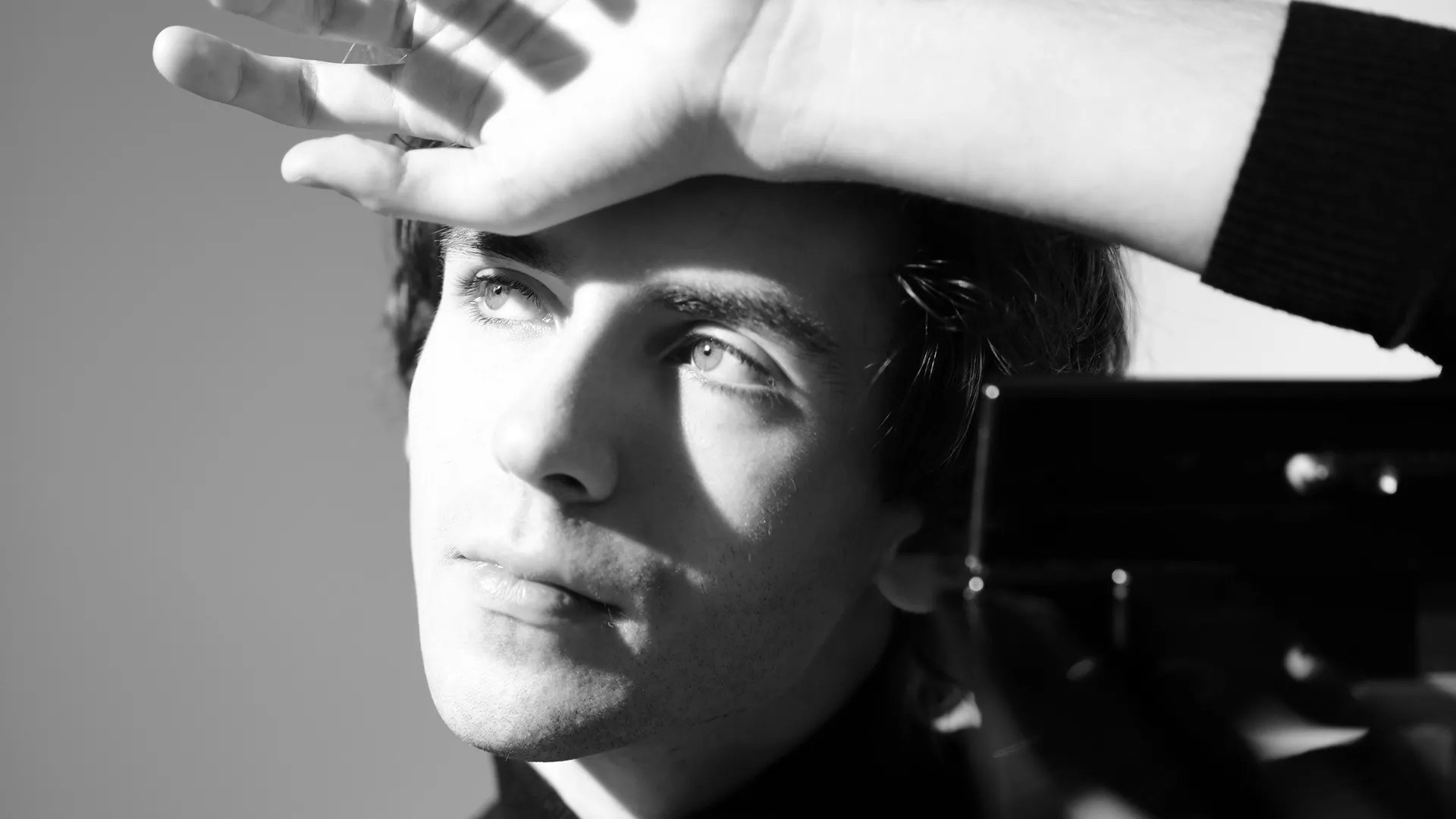

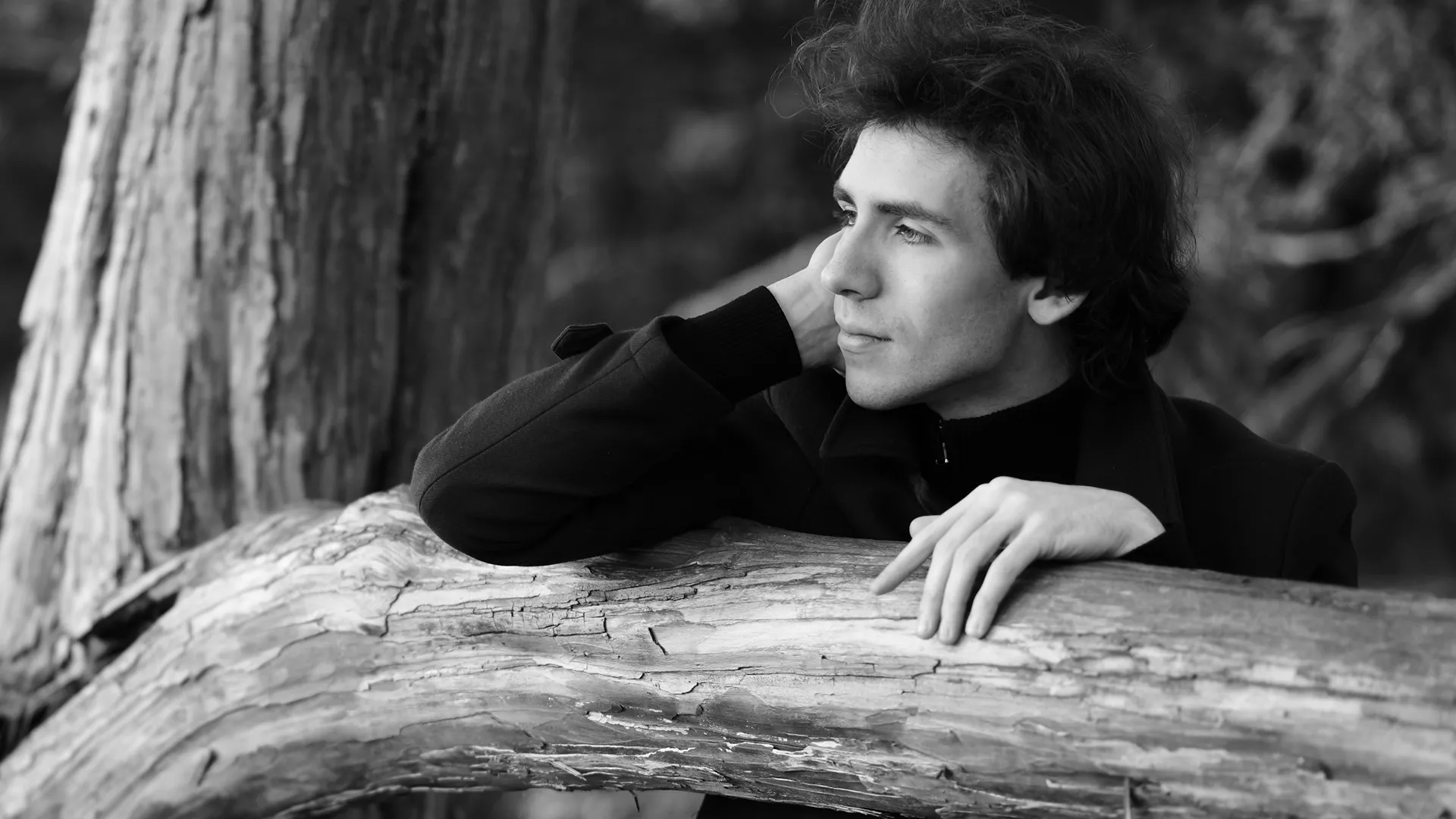

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirKonzerthaus - VienneDimanche 19h3005mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirCongress, Innsbruck, AutricheLundi 21h0006mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertBach / Brahms, C.-P. La Marca / P. Christ

Christian-Pierre La Marca violoncelle , Philipp Christ orgueOrgue versus violoncelle : le souffle en renfort de l’instrument le plus proche de la voix humaine. Des pages de Johann Sebastian Bach (Suite pour…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0007mai2024__16 € -

Concert

ConcertINA grm / Akousma #3

L’INA grm vous convie à trois soirées consacrées aux musiques acousmatiques, à la croisée des générations et des sensibilités. Oreille tendue au-delà…voirMaison de la Radio et de la Musique - Studio 104Vendredi 20h3010mai2024_- 10 € -

Concert

ConcertINA grm / Akousma #4

L’INA grm vous convie à trois soirées consacrées aux musiques acousmatiques, à la croisée des générations et des sensibilités. Oreille tendue au-delà…voirMaison de la Radio et de la Musique - Studio 104Samedi 20h3011mai2024_- 10 € -

Concert

ConcertINA grm / Akousma #5

L’INA grm vous convie à trois soirées consacrées aux musiques acousmatiques, à la croisée des générations et des sensibilités. Oreille tendue au-delà…voirMaison de la Radio et de la Musique - Studio 104Dimanche 18h0012mai2024_- 10 €

Titre

Prochains concerts à l'Auditorium

Titre

Prochains concerts à l'Auditorium

-

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen

Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0030avril2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertBach / Brahms, C.-P. La Marca / P. Christ

Christian-Pierre La Marca violoncelle , Philipp Christ orgueOrgue versus violoncelle : le souffle en renfort de l’instrument le plus proche de la voix humaine. Des pages de Johann Sebastian Bach (Suite pour…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0007mai2024__16 € -

Concert

ConcertErik Satie, Alice Sara Ott / Francesco Tristano

Alice Sara Ott piano , Francesco Tristano pianoPour un tandem inattendu, c’en est un. Alice Sara Ott et Francesco Tristano se croisent le temps d’un duel à fleurets mouchetés. À peine la première…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0014mai2024_- 47 € -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0016mai2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0017mai2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertBeethoven, « L’Empereur » / Emanuel Ax

Emanuel Ax pianoMikko Franck directionIl y a tant de répertoires qu’Emanuel Ax sert prodigieusement : en soliste, face à l’orchestre, en musique de chambre, avec ses amis Yo-Yo Ma ou hier…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0024mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertBeethoven, « L’Empereur » / Emanuel Ax

Emanuel Ax pianoMikko Franck directionIl y a tant de répertoires qu’Emanuel Ax sert prodigieusement: en soliste, face à l’orchestre, en musique de chambre, avec ses amis Yo-Yo Ma ou hier…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0024mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertViva l’Orchestra !

Emilie Munera présentationBarbara Dragan directionVoici la dixième édition parisienne de Viva l’Orchestra ! Les 105 musiciens amateurs ont répété de longues semaines avec les musiciens de l’Orchestre…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0026mai2024_Orchestre des Grands Amateurs de Radio France, Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin / Brahms, Stephen Tharp

Stephan Tharp orgueL’organiste américain Stephen Tharp, très actif en Amérique du Nord, en particulier à New York, transcrit plusieurs fleurons du piano romantique,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0028mai2024__16 € -

Concert

ConcertRavel, La Valse / Victor Julien-Laferrière

Victor Julien-Laferrière violoncelleMikko Franck directionDeux valses se renvoient la balle : laquelle est la plus macabre ? Celle dont Camille Saint-Saëns annonce la couleur, ou celle que le futur auteur du…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0031mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertPurcell / Dowland, Lea Desandre

Léa Desandre mezzo-sopranoThomas Dunford directionQuelques grappes d’accords au luth de Thomas Dunford, le timbre de rosée de Lea Desandre et la complicité d’amis musiciens : la poésie élisabéthaine…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0004juin2024_Ensemble Jupiter- 67 €

Pour aller plus loin

Ligne

Titre

Abonnements & Pass Concert

Titre

L'agenda de la saison

Titre

Bons plans

Titre

Soutenir nos activités musicales

Titre

Les prochains concerts Bach

Titre

Les prochains concerts Bach

-

Concert

ConcertBach / Brahms, C.-P. La Marca / P. Christ

Christian-Pierre La Marca violoncelle , Philipp Christ orgueOrgue versus violoncelle : le souffle en renfort de l’instrument le plus proche de la voix humaine. Des pages de Johann Sebastian Bach (Suite pour…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0007mai2024__16 € -

Concert

ConcertBach / Haendel, Vilde Frang

Quel plaisir d’entendre à nouveau les orchestres modernes jouer Bach et Haendel, si longtemps prés carrés des ensembles spécialisés ! Aujourd’hui,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0008juin2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertBach / Rachmaninov, Thomas Ospital

Thomas Ospital orgueThomas Ospital est un fin connaisseur de l’orgue Grenzing de Radio France, où il fut artiste en résidence entre 2016 et 2019. Bach donne le coup d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0024septembre2024_ -

Concert

ConcertPhilhar’Intime - Bach / Leonardo García Alarcón

Quito Gato luth , Anne-Sophie Neves flûte , Cyril Ciabaud hautbois , Ana Millet violon , Rachel Givelet violon , Virginie Michel violon , Marie-Emeline Charpentier alto , Jérémie Maillard violoncelle , Étienne Durantel contre-ténorLeonardo García Alarcón clavecin et directionChef, claveciniste, inlassable défricheur, Leonardo Garcia Alarcón est l’invité régulier de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, avec qui il a…voirMaison de la Radio et de la MusiqueDimanche 16h0006octobre2024_ -

Concert

ConcertCHORUS LINE #2 / Brahms, Bruckner - Lionel Sow / BRUCKNER 2/3

Lucile Dollat orgueLionel Sow directionTraverse-t-on l’Allemagne romantique ou la Renaissance? Dans la deuxième de ses trois grandes messes, Anton Bruckner cherche à retrouver l’esprit des…voirMaison de la Radio et de la MusiqueDimanche 16h0017novembre2024_Chœur de Radio France, Musiciens de l'Orchestre National de France -

Concert

ConcertPhilhar’Intime / Bach, L’Art de la fugue

Antoine Tamestit alto , Virginie Buscail violon , Mathilde Klein violon , Aurore Doise violon , Sarah Khavand violon , Jean-Philippe Kuzma violon , Anne Villette violon , Yoko Ishikura violon , Martin Blondeau violon , Floriane Bonanni violon , Aurélia Souvignet-Kowalski alto , Julien Dabonneville alto , Renaud Guieu violoncelle , Catherine de Vençay violoncelle , Marta Fossas contrebasse« Qui suis-je ? » interroge, taquin, Antoine Tamestit dans sa biographie. « Musicien et altiste passionné, je joue des récitals, des concertos et de…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0024novembre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertBach, Variations Goldberg - Les Matins du National

Jeanne Jourquin clavecin , Joséphine Poncelin de Raucourt flûte , Christelle Pochet clarinette , Marie Boichard basson , Antoine Morisot cor , Gaëlle Spieser violon , Hector Burgan violon , Louise Desjardins alto , Alexandre Giordan violoncelle , Tom Laffolay contrebasse , Saskia de Ville présentationJouer, entendre (et donc partager) Bach a toujours quelque chose de réjouissant – un célèbre chef d’orchestre a parlé de « musique au château du…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 11h0015décembre2024_Musiciens de l'Orchestre National de France -

Concert

ConcertBach, Préludes et fugues - Trompette et orgue

Fabien Norbert trompette , Jean-Baptiste Monnot orgueLe brillant de la trompette face aux fondus irisés de l’orgue. Les légendaires Maurice André et Marie-Claire Alain ont montré, jadis, combien le…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0022décembre2024_ -

Concert

ConcertJohann Sebastian Bach / Jean-Luc Ho

Jean-Luc Ho orgue et clavicorde avec pédalierAu service complet de Bach. Ancien élève de Blandine Verlet, Blandine Rannou et Olivier Beaumont, Jean-Luc Ho se présente comme un « musicien de…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0018janvier2025_ -

Concert

ConcertJohann Sebastian Bach / Notre-Dame de Paris

Lucile Boulanger viole de gambeSofi Jeannin direction , Henri Chalet directionPlus qu’un concert, un symbole. La Maîtrise de Radio France et la Maîtrise de Notre-Dame, rejointes par l’archet lumineux de Lucile Boulanger, s’…voirCathédrale Notre-Dame de ParisMardi 20h3004février2025_Maîtrise de Radio France, Maîtrise Notre-Dame de Paris -

Concert

ConcertBach / Mendelssohn - Matthias Havinga

Matthias Havinga orgueVisionnaire, Berlioz eut un jour ce mot : « Il n’y a pas d’autre Dieu que Bach, et Mendelssohn est son prophète. » Allusion aux efforts, disons…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0022février2025_ -

Concert

ConcertBach, Cantates / Leonardo García Alarcón

Sophie Junker soprano , Kacper Szelazek contre-ténor , Laurence Kilsby ténor , Mark Milhofer ténor , Andreas Wolf basse , Sreten Manojlovic basse , Adrià Gràcia Gàlvez orgue , Quito Gato luth , Rodney Prada viole de gambe ,Leonardo García Alarcón clavecin et directionDes cantates ? Et pourquoi pas deux miniatures d’opéras ? Dans La Controverse entre Phébus et Pan, Bach met en scène une joute divine : il s’agira,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumSamedi 20h0008mars2025_Orchestre Philharmonique de Radio France

Titre

Les prochains concerts de Mikko Franck

Titre

Les prochains concerts de Mikko Franck

-

Concert

ConcertBeethoven, « L’Empereur » / Emanuel Ax

Emanuel Ax pianoMikko Franck directionIl y a tant de répertoires qu’Emanuel Ax sert prodigieusement : en soliste, face à l’orchestre, en musique de chambre, avec ses amis Yo-Yo Ma ou hier…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0024mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertAmaury Coeytaux / Mikko Franck : Festival du Printemps de Prague

Amaury Coeytaux violonMikko Franck direction , Kryštof Mařatka directionDans le cadre du Festival du Printemps de PraguevoirRudolfinum, Prague,République TchèqueLundi 20h0027mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertRavel, La Valse / Victor Julien-Laferrière

Victor Julien-Laferrière violoncelleMikko Franck directionDeux valses se renvoient la balle : laquelle est la plus macabre ? Celle dont Camille Saint-Saëns annonce la couleur, ou celle que le futur auteur du…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0031mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertRufus Wainwright, Dream Requiem / Mikko Franck

Mikko Franck direction"Dream Requiem" est l'amalgame de deux idées musicales et creatives, qui se sont développées côte à côte pendant longtemps et qui ont été réunies…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0014juin2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertTournée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Espagne et Pays-Basque : Saint-Jean-de-Luz

Sol Gabetta violoncelleMikko Franck directionDans le cadre du Festival Ravel. ImagevoirÉglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-LuzJeudi 20h0029août2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertTournée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Espagne et Pays-Basque : San Sebastián

Sol Gabetta violoncelleMikko Franck directionDans le cadre de la Quincena Musical. ImagevoirAuditorio El Kursaal, San SebastianVendredi 20h0030août2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertTournée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en Espagne et Pays-Basque : Santander

Sol Gabetta violoncelleMikko Franck directionDans le cadre du Festival International de Santander. ImagevoirPalacio Festivales, SantanderSamedi 20h0031août2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertBerlioz, Les Nuits d’été

Léa Desandre mezzo-soprano , Sofi Jeannin cheffe de chœurMikko Franck directionDes lagunes aux montagnes, n’y aurait-il qu’un pas ? Si Berlioz pousse jusqu’à l’île inconnue, dans le cycle rêveur et mélancolique des Nuits d’été,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0013septembre2024_Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertMahler, Symphonie n°3 / Mikko Franck

Mikko Franck directionUne symphonie telle un monde, et le plus démesuré. Mahler n’a pas encore déployé pareil gigantisme jusque-là : tant en termes d’effectifs, de durée…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0019septembre2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertTchaïkovski, Concerto pour violon - Hilary Hahn / Mikko Franck

Hilary Hahn violonMikko Franck directionL’orchestre crépite, Berlioz s’amuse : l’ouverture de Béatrice et Bénédict tisse un tapis multicolore au concerto qui suit, deux tableaux d’une…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0018octobre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertTchaïkovski, Concerto pour violon - Hilary Hahn / Mikko Franck : Baden-Baden

Hilary Hahn violonMikko Franck directionL’orchestre crépite, Berlioz s’amuse : l’ouverture de Béatrice et Bénédict tisse un tapis multicolore au concerto qui suit, deux tableaux d’une…voirFestspielhaus, Baden-BadenSamedi 20h0019octobre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertTchaïkovski, Concerto pour violon - Hilary Hahn / Mikko Franck : Luxembourg

Hilary Hahn violonMikko Franck directionL’orchestre crépite, Berlioz s’amuse : l’ouverture de Béatrice et Bénédict tisse un tapis multicolore au concerto qui suit, deux tableaux d’une…voirPhilharmonie LuxembourgDimanche 19h3020octobre2024_Orchestre Philharmonique de Radio France

Titre

Les prochains concerts de Cristian Măcelaru

Titre

Les prochains concerts de Cristian Măcelaru

-

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirKonzerthaus, DortmundDimanche 18h0028avril2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirRosengarten, Mannheim, AllemagneLundi 20h0029avril2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirKonzerthaus - VienneDimanche 19h3005mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirCongress, Innsbruck, AutricheLundi 21h0006mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0016mai2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0017mai2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio – Palacio de Congresos, Saragosse, EspagneLundi 19h3020mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirL'Auditori, Barcelone, EspagneMardi 20h0021mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirPalau de la musica, Valence, EspagneMercredi 19h3022mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio Nacional, Madrid, EspagneJeudi 19h3023mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio Girona, Gérone, EspagneDimanche 20h0026mai2024_Orchestre National de France

Titre

Les prochains concerts du Chœur de Radio France

Titre

Les prochains concerts du Chœur de Radio France

-

Concert

ConcertBruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla

Mirga Gražinytė-Tyla directionLe ton des Psaumes 24 de Lili Boulanger et 150 d’Anton Bruckner délivre le mot-clé de la soirée : allégresse. À l’image, d’ailleurs, des rayons qui…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0026avril2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertRufus Wainwright, Dream Requiem / Mikko Franck

Mikko Franck direction"Dream Requiem" est l'amalgame de deux idées musicales et creatives, qui se sont développées côte à côte pendant longtemps et qui ont été réunies…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0014juin2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertANNIVERSAIRE FAURÉ 3/3

Alice Sara Ott piano , Edwin Crossley-Mercer baryton , Lucile Dollat orgue , Maria Forsström cheffe de chœurCristian Măcelaru directionNi colère ni menace. Si le Requiem de Gabriel Fauré est demeuré si populaire, c’est peut-être pour la douceur et le réconfort qu’il nous apporte. On…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0020juin2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertCHORUS LINE #5

INA GRM musiques électroniquesLionel Sow directionImaginez, en plein Paris, l’immense salle ovale de la Bibliothèque Richelieu entièrement restaurée, et un programme sur mesure, usant d’une savante…voirBibliothèque nationale de FranceLundi 20h0001juillet2024_Chœur de Radio France_16 € -

Concert

ConcertConcert de Paris

On croit que la fête est finie, mais non, en voici l’apothéose. Le rendez-vous musical le plus chaleureux de l’été parisien se déroule au pied de la…voirChamp de Mars (tour Eiffel)Dimanche 22h1514juillet2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre National de France -

Concert

ConcertCHORUS LINE #1 / Concertos pour chœur, Lionel Sow

Lionel Sow directionLe Chœur de Radio France fait sa rentrée, en choisissant deux piliers de la musique slave, Tchaïkovski et Rachmaninov, autour desquels gravitent…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumDimanche 16h0015septembre2024_Chœur de Radio France -

Concert

ConcertMahler, Symphonie n°3 / Mikko Franck

Mikko Franck directionUne symphonie telle un monde, et le plus démesuré. Mahler n’a pas encore déployé pareil gigantisme jusque-là : tant en termes d’effectifs, de durée…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0019septembre2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertLe Chœur de Radio France en tournée : Toulouse

Tarmo Peltokoski directionvoirHalle aux Grains, ToulouseSamedi 20h0028septembre2024_Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur de l’Opéra National du Capitole de Toulouse, Chœur de Radio France -

Concert

ConcertRequiem de Verdi, Riccardo Muti

Juliana Grigoryan soprano , Marie-Nicole Lemieux contralto , Giovanni Sala ténor , Maharram Huseynov basse , Alessandro Di Stefano chef de chœurRiccardo Muti directionDisons-le simplement: Riccardo Muti est le plus grand chef verdien en activité. De Nabucco à Otello, l’ancien directeur de la Scala de Milan a…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0004octobre2024_Chœur de Radio France, Orchestre National de France -

Concert

ConcertBusoni, Concerto pour piano - Kirill Gerstein / Sakari Oramo

Kirill Gerstein piano , Guillemette Daboval cheffe de chœurSakari Oramo directionUn objet inclassable, une outrance, un animal fabuleux, qui ne s’apprivoise pas au premier coup d’œil et demande qu’on oublie tout préconçu: ce…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0010octobre2024_Chœur de Radio France, Orchestre National de France -

Concert

ConcertLigeti / Stravinsky, Barbara Hannigan

Guillemette Daboval cheffe de chœurBarbara Hannigan directionPremière artiste invitée, Barbara Hannigan confronte deux géants du XXe siècle, passant de l’un et l’autre pour mieux les entendre se répondre : les…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0011octobre2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertRequiem de Mozart, Lisette Oropesa / Cyrille Dubois

Lisette Oropesa soprano , Ève-Maud Hubeau mezzo-soprano , Cyrille Dubois ténor , Nahuel Di Pierro baryton , Sofi Jeannin cheffe de chœur , Lionel Sow chef de chœurBertrand de Billy directionMozart et Poulenc : ces deux-là vont bien ensemble. D’ailleurs on peut trouver des vertus mozartiennes à la musique de Francis Poulenc, dans son…voirThéâtre des Champs-ÉlyséesJeudi 20h0017octobre2024_Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France, Orchestre National de France

Titre

Prochains concerts symphoniques

Titre

Prochains concerts symphoniques

-

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0025avril2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertBruckner, Symphonie no 6 / Mirga Gražinytė-Tyla

Mirga Gražinytė-Tyla directionLe ton des Psaumes 24 de Lili Boulanger et 150 d’Anton Bruckner délivre le mot-clé de la soirée : allégresse. À l’image, d’ailleurs, des rayons qui…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0026avril2024_Chœur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirKonzerthaus, DortmundDimanche 18h0028avril2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertDebussy, La Mer / Seong-Jin Cho : Hors les murs

Seong-Jin Cho pianoCristian Măcelaru directionPoint n’est besoin d’avoir sous les yeux ce qu’on met en musique. Si Saint-Saëns séjourne à Louxor au moment de son Cinquième Concerto pour piano,…voirRosengarten, Mannheim, AllemagneLundi 20h0029avril2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen

Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumMardi 20h0030avril2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 67 € -

Concert

ConcertSchumann, Concerto pour violoncelle, Gražinytė-Tyla / Julia Hagen : hors les murs

Julia Hagen violoncelleMirga Gražinytė-Tyla directionRobert Schumann aimait s’abriter derrière ses doubles, Eusebius le mélancolique et Florestan le fougueux. Tous deux sont d’ailleurs tapis dans l’…voirMusikverein, VienneJeudi 19h3002mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirKonzerthaus - VienneDimanche 19h3005mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirCongress, Innsbruck, AutricheLundi 21h0006mai2024_Orchestre National de France -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumJeudi 20h0016mai2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirMaison de la Radio et de la Musique - AuditoriumVendredi 20h0017mai2024_Orchestre National de France- 67 € -

Concert

ConcertMahler, Symphonie no 5 / Myung-Whun Chung

Myung-Whun Chung directionL’ancien directeur musical du Philhar entretient des liens étroits avec Mahler, ainsi que sa vision de la Neuvième l’a rappelé, la saison dernière.…voirPhilharmonie de ParisVendredi 20h0017mai2024_Orchestre Philharmonique de Radio France- 77 € -

Concert

ConcertChopin, Concerto pour piano no 2 / Alexandre Kantorow : hors les murs

Alexandre Kantorow pianoCristian Măcelaru directionAuréolé, à l’âge de 22 ans, du Premier prix et de la Médaille d’or du Concours Tchaïkovski de Moscou, le jeune français choisit le Deuxième Concerto…voirAuditorio – Palacio de Congresos, Saragosse, EspagneLundi 19h3020mai2024_Orchestre National de France

Titre

Les prochains avant-concerts

Titre

Les prochains avant-concerts

-

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Alexandre Kantorow

De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’un moment privilégié à la fois intime et…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0016mai2024__8 € -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Eva Ollikainen

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMercredi 19h0025septembre2024_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Dima Slobodenious

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0026septembre2024_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Olivier Latry et Pascal Dusapin

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0003octobre2024_ -

Rencontre

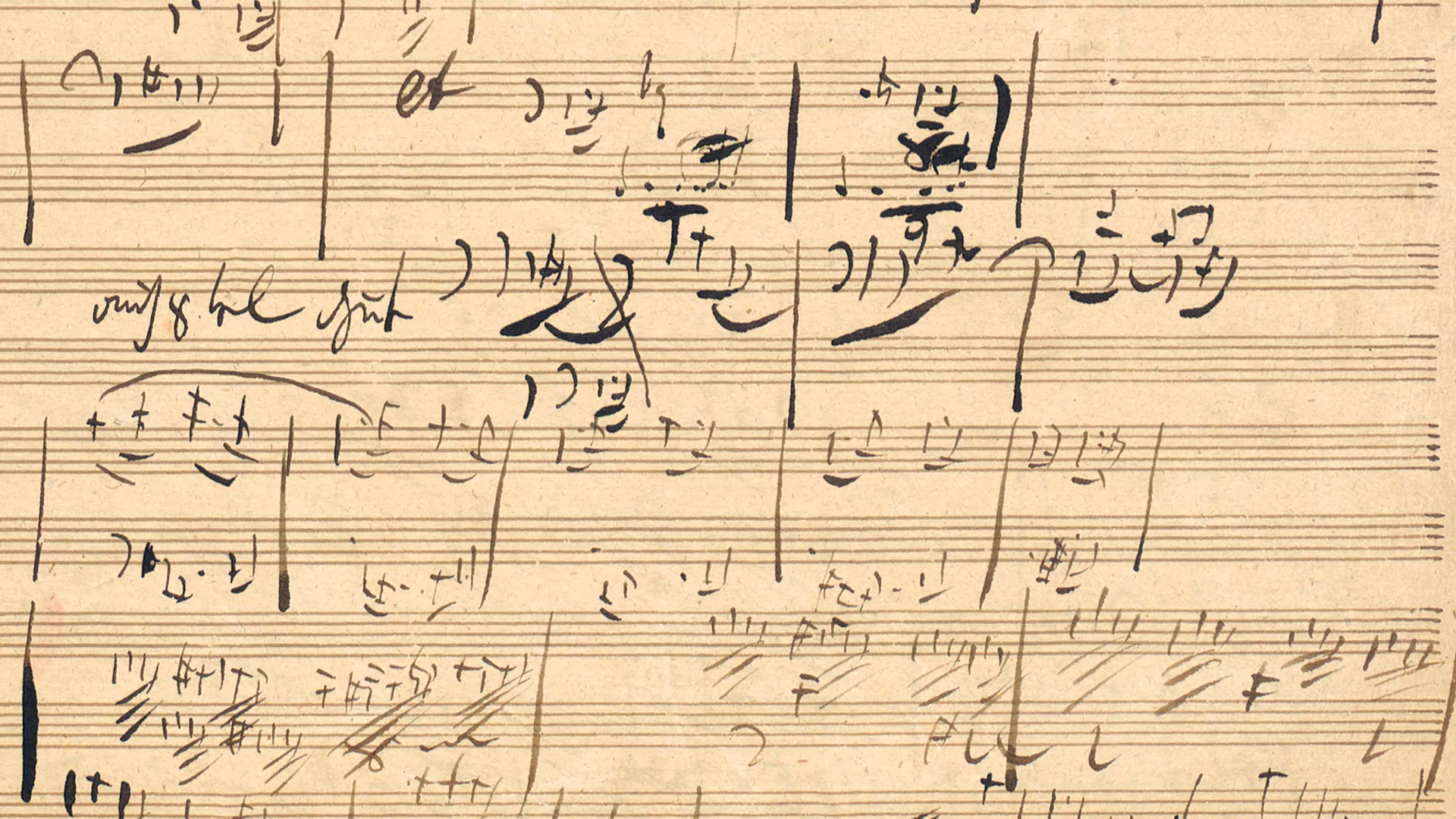

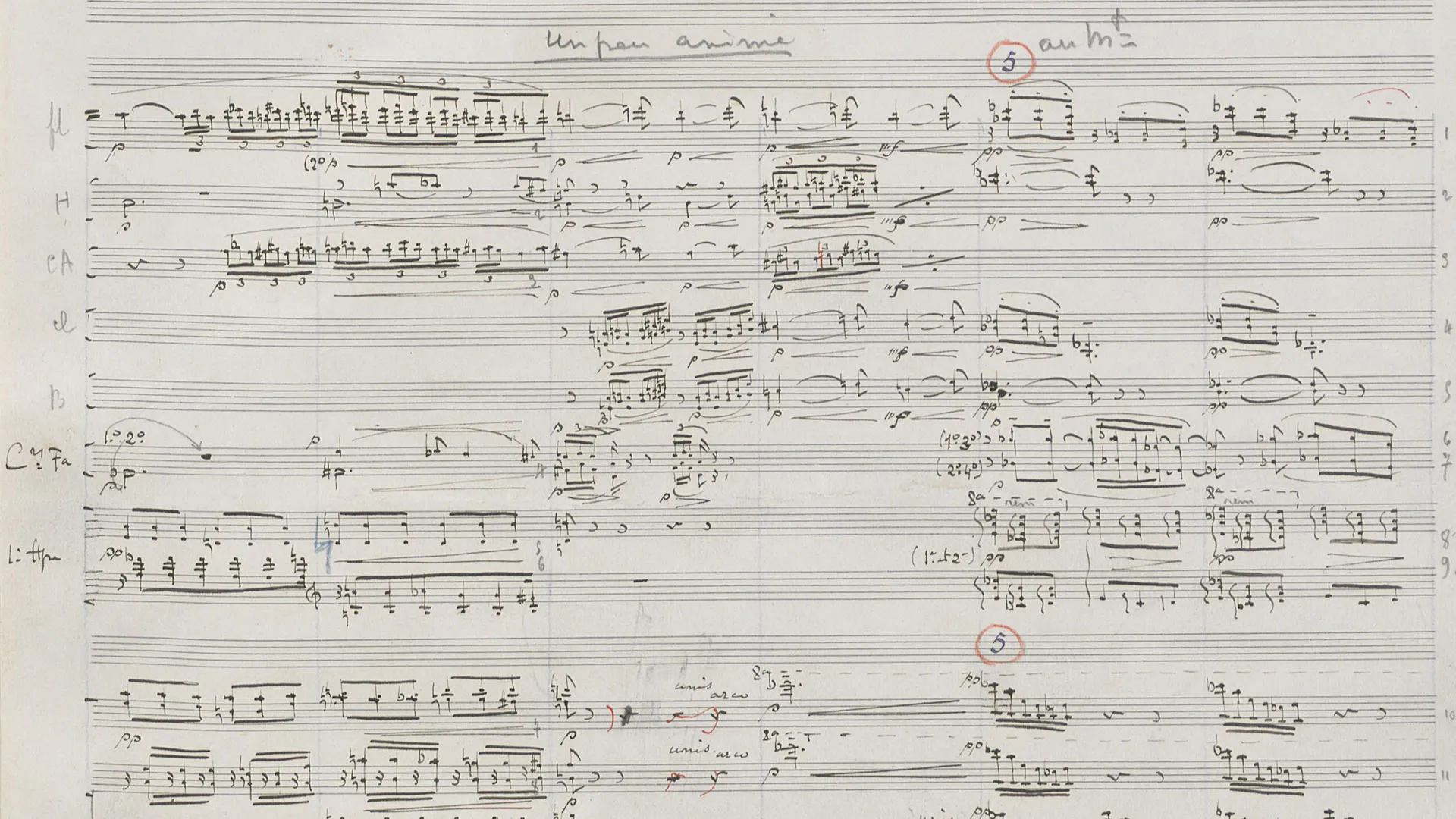

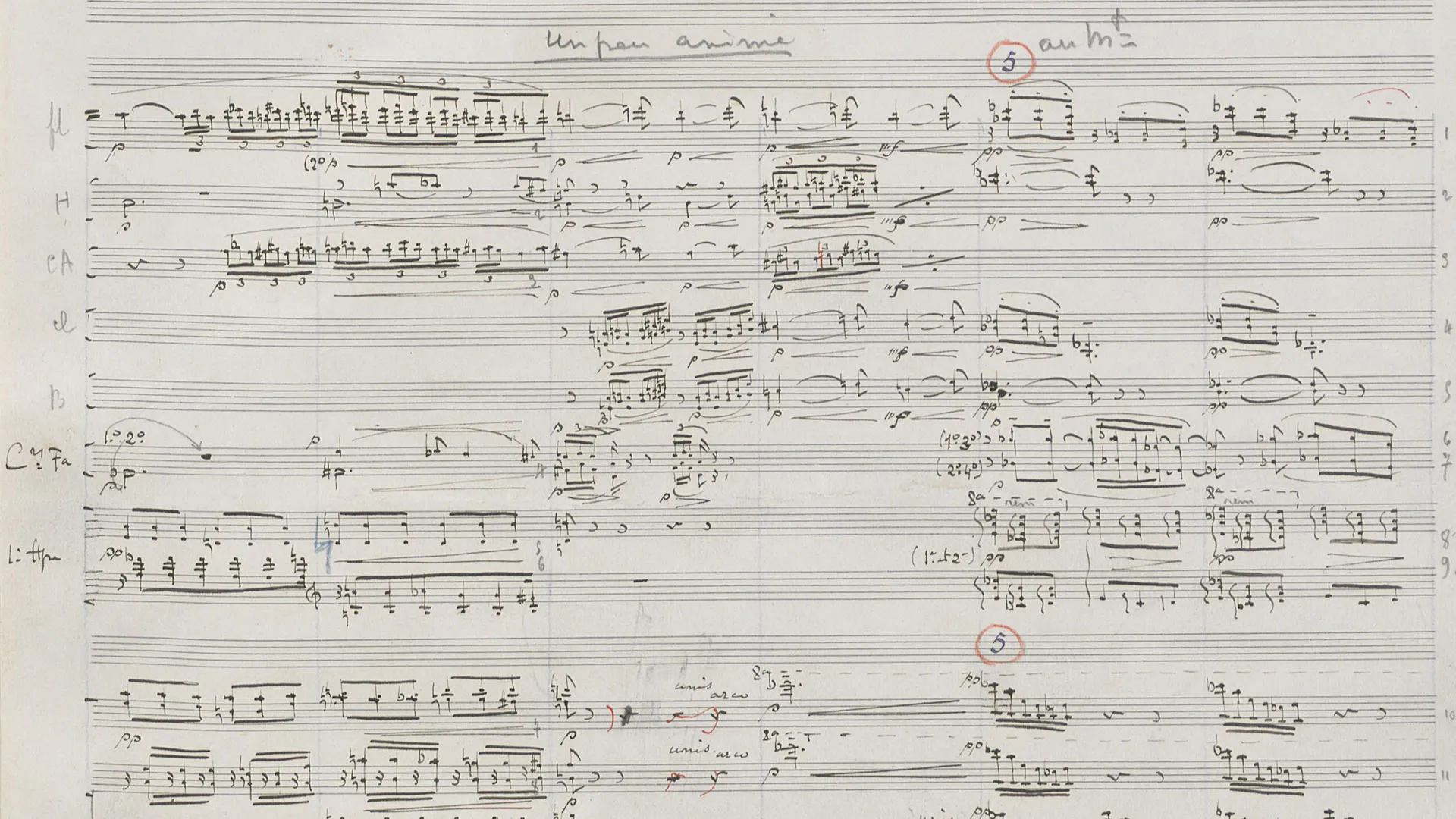

RencontreAvant-concert : Présentation de l’original du manuscrit de l’Apprenti Sorcier de Paul Dukas

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0028novembre2024_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Sofi Jeannin

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMardi 19h0010décembre2024_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Tarmo Peltokoski

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0016janvier2025_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Irvine Arditti

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMercredi 19h0005février2025_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Pablo Heras-Casado

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0013février2025_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Présentation de l’original du manuscrit de La Valse de Maurice Ravel

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0013mars2025_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Présentation de l’original du manuscrit de la Symphonie n°82 «L’Ours» de Joseph Haydn

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CMercredi 19h0002avril2025_ -

Rencontre

RencontreAvant-concert : Rencontre avec Kristiina Poska

Préparez-vous à entrer au cœur du concert ! De 19h à 19h30, au Foyer C de Radio France, rencontrez les artistes musiciens, solistes et chefs lors d’…voirMaison de la Radio et de la Musique - Foyer CJeudi 19h0010avril2025_