Titre block

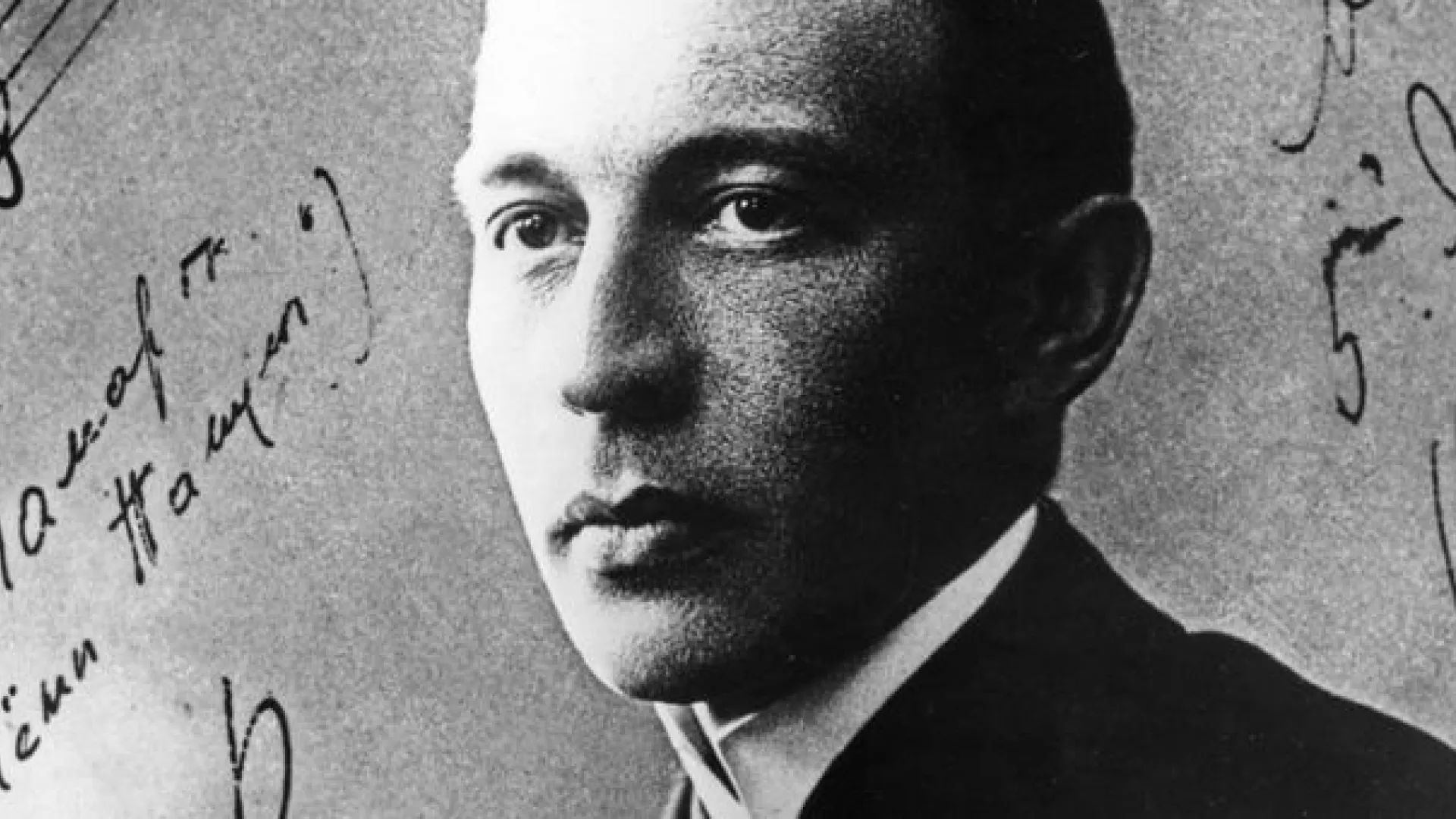

Le réservoir des sens de Rachmaninov

Difficile d’évoquer Sergueï Rachmaninov sans céder à la tentation du romanesque : un aristocrate en exil, un pianiste aux doigts d’acier, un compositeur hanté par la mélodie. En cinq concerts, l’Orchestre National de France fait chanter ses symphonies, s’empare des Danses symphoniques, de la Rhapsodie sur un thème de Paganini et célèbre Les Cloches, qui fut la partition préférée du compositeur russe.

Né en 1873 dans une famille noble mais en déclin, près de Novgorod, il grandit dans un environnement où l’art et la culture occupent une place essentielle. Très tôt, son talent musical s’impose, et il est envoyé en pension chez l’éminent pédagogue Nikolaï Zverev, avant d’entrer au prestigieux Conservatoire de Moscou, où il étudie avec Alexandre Siloti (piano), Anton Arensky (harmonie et composition) et Sergueï Taneïev (contrepoint).

Mais si la jeunesse de Rachmaninov est prometteuse sur le plan artistique, elle est marquée par des difficultés personnelles. Son père dilapide la fortune familiale, contraignant les siens à vendre leur domaine. Cette instabilité laissera une empreinte forte sur le compositeur, qui trouve refuge dans la musique.

Il gagne très vite son premier succès : un Prélude en do dièse mineur, composé en 1892, qui le rend célèbre à son insu. Mais l’ascension est brutalement interrompue en 1897 par le naufrage de sa Symphonie n°1 (25/03), une catastrophe dont la critique se délecte. Seul un certain Nicolay Findeisen lui accorde quelques circonstances atténuantes, tandis que d’autres accusent Glazounov, chef d’orchestre supposément trop éméché ce soir-là, d’avoir saboté la partition. Quoi qu’il en soit, l’échec plonge Rachmaninov dans une léthargie créative, dont il ne ressort que grâce à l’hypnose du Dr Dahl. Et quelle renaissance ! Son Deuxième Concerto pour piano n°2, en 1901, impose enfin son nom dans le gotha musical.

Novembre 1906. Rachmaninov quitte la Russie pour s’installer à Dresde avec sa famille. Pourquoi Dresde ? Sans doute parce qu’il y avait découvert, quelques années plus tôt, Les Maîtres Chanteurs de Wagner, une révélation ! C’est là qu’il écrit sa Symphonie n°2, créée en janvier 1908, une œuvre ample et passionnée, avec ces vastes lignes mélodiques, ce lyrisme tendu entre ombre et lumière, cette mélancolie qui vous prend aux tripes. Son mouvement lent, surtout, est un miracle d’équilibre, s’ouvrant sur ce qui est peut-être le plus beau solo de clarinette de toute l’histoire de la musique – joué ici par Patrick Messina, clarinettiste solo de l’Orchestre National de France (21/03). Rachmaninov, lui, continue son errance.

En 1913, les Rachmaninov posent leurs valises à Rome. Une modeste pension de famille sur la Piazza di Spagna devient leur refuge : un petit appartement baigné de calme, propice à la méditation, où Modeste Tchaïkovski, frère du compositeur, avait vécu avant eux. C’est là que Sergueï Rachmaninov trouve l’inspiration pour son poème symphonique pour solistes, chœur et orchestre Les Cloches (18/12). Tout part d’une lettre anonyme contenant une traduction libre d’un poème d’Edgar Allan Poe par Constantin Balmont. Ce texte lui inspire un poème symphonique en quatre parties, lyrique et prophétique, où les sonneries des cloches rythment les différents âges de la vie.

La Révolution russe de 1917 contraint Rachmaninov à un exil définitif, le coupant brutalement de sa terre natale et de son domaine d’Ivanovka. Il retourne en Europe, puis s’installe aux États-Unis, où il passera le reste de sa vie, menant une existence partagée entre les triomphes de sa carrière de pianiste et un sentiment de déracinement profond.

Comme Liszt et Brahms avant lui, Rachmaninov varie sur le célèbre Caprice n°24 de Paganini. Sa Rhapsodie sur un thème de Paganini (16/04) nous montre un autre visage du compositeur : il fait de ce thème son terrain de jeu, le manie avec une dextérité étincelante, entre ironie et verve pianistique. Mais au-delà de la virtuosité, c’est dans la Variation n°18 que Rachmaninov atteint une forme d’extase musicale : une transfiguration du thème, renversé et magnifié, qui s’élève avec une sensualité envoûtante. Porté par le succès de cette Rhapsodie, Rachmaninov compose sa Symphonie n°3 durant les étés 1935 et 1936, dans le cadre paisible de Lucerne (18/12). Mais si l’inspiration demeure, le langage évolue : loin des vastes élans postromantiques de sa Deuxième, cette symphonie adopte une écriture plus ramassée, un ton plus âpre, où la ferveur lyrique surgit par éclats, comme finalement contrariée.

Devenu l’un des plus grands pianistes de son temps, Rachmaninov se consacre surtout à l’interprétation, au détriment de la composition. Pourtant, en 1940, il signe une dernière œuvre magistrale : les Danses symphoniques (11/12). Mélange d’énergie, de nostalgie et de spiritualité, elles

citent, dans leur première danse (Non allegro), un thème de sa Symphonie n°1 ; la deuxième (Andante con moto) oscille entre valse spectrale et menace sourde ; tandis que la troisième (Lento assai - Allegro vivace) oppose le motif du Dies irae à une psalmodie orthodoxe. Rachmaninov note sur la dernière page de son manuscrit : I thank Thee, Lord (« Je te rends grâce, Seigneur »).

Sergueï Rachmaninov s’éteint en 1943 à Beverly Hills, exilé loin de la Russie dont il avait tant porté la nostalgie dans sa musique. Fidèle à une esthétique que certains jugeront d’un autre temps, il a traversé la première moitié du XXᵉ siècle en restant sourd aux injonctions de la modernité, préférant à l’avant-garde une expressivité directe et souveraine.

Aurélie Moreau