Titre block

Son Heure a sonné

En quelques mois, les deux opéras de Maurice Ravel revivent sur la scène de l’Auditorium : deux bijoux aussi inclassables que le furent les rapports du compositeur avec l’art lyrique.

Par son univers esthétique millimétré, son tempérament peu disert, sa méfiance quasi pathologique envers les grandes effusions, Maurice Ravel ne risquait pas de se couler dans le moule de l’opéra de son temps, généreux en grandiloquence, celle du Cri de l’ange analysé par Michel Poizat dans son Essai sur la jouissance de l’amateur d’opéra. Tant le drame romantique (Gounod, Massenet), que l’ascendance wagnérienne (Reyer, Lalo, d’Indy, Chausson, Dukas, Magnard, jusqu’à la Pénélope d’un Fauré aux antipodes de son vrai style), restent congénitalement étrangers à l’auteur de L’Heure espagnole et de L’Enfant et les Sortilèges, qui goûtait le lyrisme d’un Moussorgski – au point de travailler sur une réorchestration de La Khovanchtchina –, et davantage encore l’unique opéra de son aîné Claude Debussy, ce Pelléas et Mélisande créé en 1902, mètre-étalon d’anti-opéra.

L’art du non-dit, le refus du principe même de la « scène à faire » – qui avaient tant désarçonné Richard Strauss que Romain Rolland avait traîné à l’Opéra-Comique – signent la radicalité du contre-pied esthétique debussyste. Il n’est donc pas difficile d’imaginer qu’entre le « je t’aime » du bout des lèvres, a cappella, de Pelléas à Mélisande juste avant de recevoir le coup fatal de Golaud, et le « Triff noch einmal ! » (Frappe encore !) hurlé par-dessus un orchestre cataclysmique par Elektra à Oreste au moment de lui faire fendre le crâne de Clytemnestre, le pudique Ravel, bien que lacrymal devant la musique de Puccini ou le Prélude de Tristan, aura choisi son camp.

Plutôt que simple épigone, l’auteur du Boléro cherchera pourtant sa propre voie, à travers des goûts littéraires aussi détonants que ceux de son modèle, tout en refusant de nommer « opéras » les deux ouvrages du genre qu’il mènera à bien. C’est d’abord le temps du tâtonnement, des projets assez rapidement avortés. En 1898, Ravel, 23 ans, se lance dans un opéra sur Les Mille et Une Nuits, dont ne nous est parvenue que l’ouverture de féerie Schéhérazade. Sitôt après, il ébauche une Olympia, sur le fameux conte d’Hoffmann, L’Homme au sable, dont il recyclera quatre ans plus tard une partie du matériau dans la « symphonie horlogère » accompagnant le lever de rideau de L’Heure espagnole.

Le sujet qui occupe le plus longtemps le compositeur (qui à la fin de sa vie rêvera à une Jeanne d’Arc dont il n’écrira pas une note) reste pourtant cette Cloche engloutie, traduction du « conte dramatique » en vers de l’auteur silésien Gerhart Hauptmann (1897), futur prix Nobel de littérature. Ravel se débattra avec la pièce entre 1906 et 1913, avant de jeter l’éponge pendant la Première Guerre mondiale. Le sujet donnera toutefois un opéra italien une décennie plus tard, l’oubliée Campana sommersa de Respighi.

Huis clos grivois

En 1907, Ravel, qui vient de transformer en mélodies cinq des Histoires naturelles de Jules Renard, considérées comme un support littéraire prosaïque par la critique comme par le public, débute la mise en musique d’une pièce hispanisante, anti-symboliste, de Maurice Étienne Legrand, alias Franc-Nohain, journaliste et écrivain rattaché à l’École fantaisiste, qui avait collaboré dans sa jeunesse à l’éphémère Potache-Revue. « En lisant L’Heure espagnole, j’ai jugé que cette fantaisie cocasse se prêtait à mon projet. Un tas de choses me séduisaient dans cet ouvrage, mélange de conversation familière et de lyrisme ridicule à dessein, atmosphère de bruits insolites et amusants dans cette boutique d’horlogerie. […] À part le quintette final, c’est plutôt de la déclamation familière que du chant. La langue française a ses accents, ses inflexions musicales. Et je ne vois pas pourquoi l’on ne profiterait pas de ces qualités pour tâcher de prosodier juste. » Le cadre est celui d’un petit huis clos grivois sis à Tolède, dans la boutique de l’horloger Torquemada, qui, dès qu’il a le dos tourné, voit son épouse Concepción jongler avec les avantages de trois amants potentiels : le muletier Ramiro, le bachelier Gonzalve et le banquier Don Iñigo Gomez. Entre dissimulations dans les horloges et portes qui claquent, l’action, resserrée en un acte d’une cinquantaine de minutes, déroule un discours irrésistible, sec, pince-sans-rire, avec un attirail de petites percussions et un timing au cordeau. Ce premier opéra est aussi un double hommage aux parents de Ravel : aux racines basques de sa mère, au métier d’ingénieur de son père.

L’Heure espagnole, qu’Albert Carré ne se presse guère de programmer à l’Opéra-Comique tant le sujet lui paraît « scabreux », finit par être créée le 19 mai 1911, aux côtés de l’infiniment plus sérieuse Thérèse de Massenet. L’accueil réservé à l’auto-proclamée « comédie musicale » ravélienne est très mitigé. Entre ses deux opéras, la vie de Ravel bascule comme celle de millions de ses contemporains dans un conflit mondial sans précédent.

Alors qu’il songeait depuis quelques années à un poème symphonique titré Wien (Vienne), désormais nom d’une capitale ennemie, il lui paraît bien peu approprié de travailler dessus dans l’immédiat, tout en précisant avec humour : « et pas moyen d’appeler cela Petrograd ! » C’est après-guerre que la partition deviendra le poème chorégraphique La Valse.

Exempté de service militaire car de faible constitution, jamais appelé sous les drapeaux à la mobilisation d’août 1914, Ravel insistera pour être incorporé « engagé volontaire » dans les forces armées, en tant que conducteur de camion postal puis ambulance dans le secteur de Verdun. Hormis le Trio avec piano achevé au tout début des hostilités, il n’écrit, pendant tout 14-18, qu’une partition : Le Tombeau de Couperin, suite française dont chacun des mouvements est dédié à un proche tombé au champ de bataille.

Retour à l’enfance

L’année du traité de paix de Versailles (1919) est celle du retour de l’opéra dans l’esprit du musicien, dont la route artistique va enfin croiser celle de Colette, rencontrée au tout début du siècle dans un salon parisien. Une collaboration est envisagée pendant la guerre, lorsque le nom de Ravel est cité pour mettre en musique le livret du ballet-féerie que l’autrice vient de se voir commander par l’Opéra de Paris. Le silence créateur du compositeur, dévasté par la mort de sa mère en 1917, retarde le projet, qui de ballet glisse vers opéra, et de Paris vers Monte-Carlo.

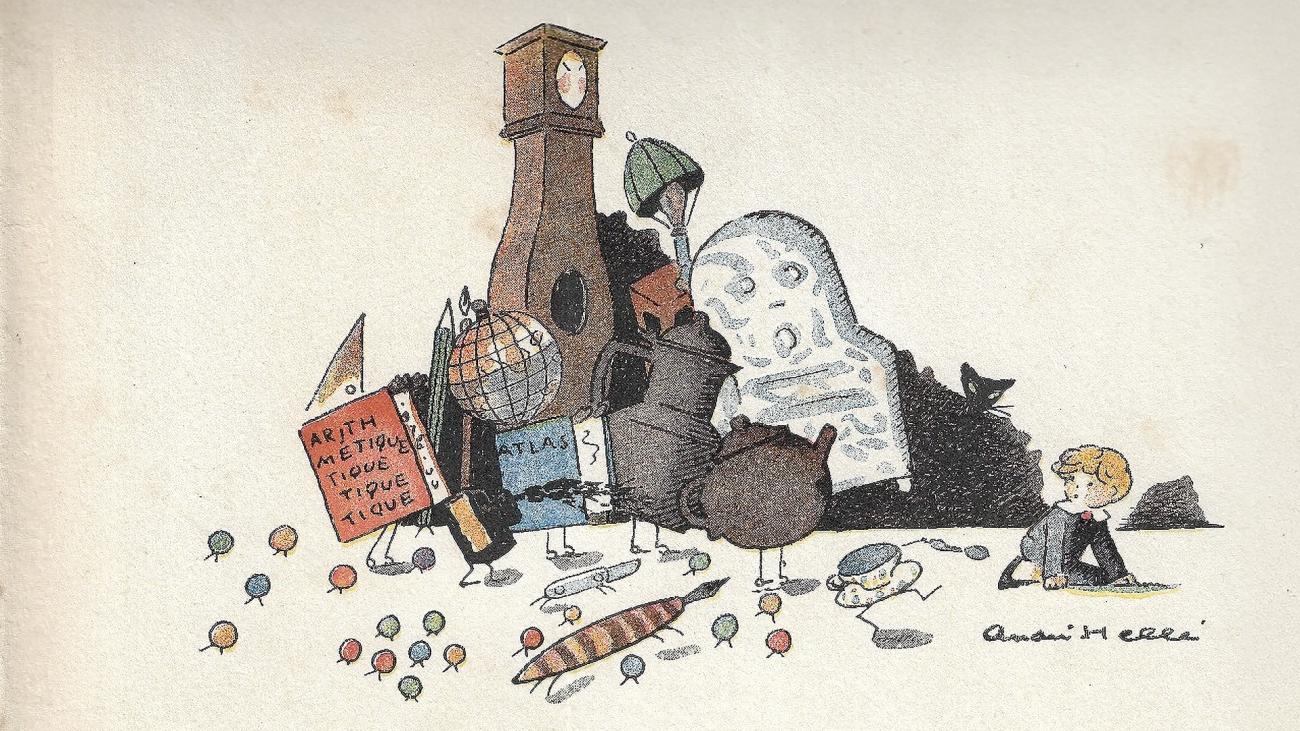

Ravel mettra plus de cinq ans à mener à bien l’un de ses plus purs chefs-d’œuvre : L’Enfant et les Sortilèges. Les échanges épistolaires entre le compositeur et sa librettiste sont toutefois un sommet d’émulation créatrice, au gré de suggestions d’une infinie poésie : « Le récit de l’écureuil ne pourrait-il se développer ? Imaginez tout ce que peut dire de la forêt un écureuil, et ce que ça peut donner en musique ! » Un petit garçon renâcle à faire ses devoirs. Sa mère le punit. Le bambin s’en prend alors à tout ce qui lui passe entre les mains : théière, tasse, bouilloire, sans oublier l’écureuil et le chat. Il s’écroule dans un fauteuil et voit les objets autour de lui s’animer dans un esprit de vengeance. Cette « fantaisie lyrique » en un acte, d’une durée similaire à L’Heure espagnole, où dix-huit personnages prennent vie (figures, animaux, objets), est un bijou de sensibilité tendre et cruelle dans l’évocation de l’enfance.

Avec ses rythmes de ragtime, de foxtrot, sa flûte à coulisse, sa crécelle, sa machine à vent, le pentatonisme de sa tasse chinoise, son jardin enchanté et son chœur de grenouilles, L’Enfant monte pour la première fois sur les planches avec succès dans la principauté monégasque le 21 mars 1925, sous la direction du grand Victor de Sabata. Ce dernier, dans un courrier à son frère, ne tarit pas d’éloges : « Ce rideau qui tombe sur le dernier mot de L’Enfant, on dirait que Ravel l’a écrit exprès pour nous montrer à quel point il se fiche d’un finale à effet. » Pour un compositeur viscéralement attaché à sa mère, terminer son opéra par un « maman ! » aussi innocent et discret que le « je t’aime » de Pelléas à Mélisande semble en effet tout sauf une coïncidence.

Yannick Millon