Titre

En ce moment

Titre

En ce moment

Sous-titre

Changement de chef ou de soliste, brève nouvelle, anecdote ou fait d'importance dans l'univers de la musique à la Maison de la Radio et de la Musique, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

Vue

Actualités

Les inconnus dans la maison

Le Lotte Center de Séoul

C’est dans la nouvelle et incroyable salle de concert du Lotte Center, à Séoul, que l’Orchestre…

3 questions à Laurent Stocker

Quel rôle la musique classique a-t-elle joué dans votre enfance ?

J’ai été bercé par la…

« Elle est dangereuse, cette émission ! »

Hippolyte Pérès de France Musique

Il fait encore partie des nouvelles voix de France Musique et il a un défi particulier à relever :…

Retrouver les promesses célestes

Compositeur et plasticien, Zad Moultaka est né au Liban. Les mythes et l’interrogation sur le sacré…

Georges Delerue, la vibration magique à l'image

En deux soirées, à l’occasion du centenaire de sa naissance, l’Orchestre National de France et l’…

Morts et transfigurations

Les affres de la souffrance, la mémoire d’un ange, l’envol vers le paradis : Mirga Gražinytė-Tyla…

Tableaux d’une réexposition

Peinture et musique n’ont jamais cessé de se croiser, de se répondre et de s’influencer. L’Espagnol…

Le sursaut d’un intouchable

Plus qu’aucune de ses œuvres, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi révèlent la trajectoire…

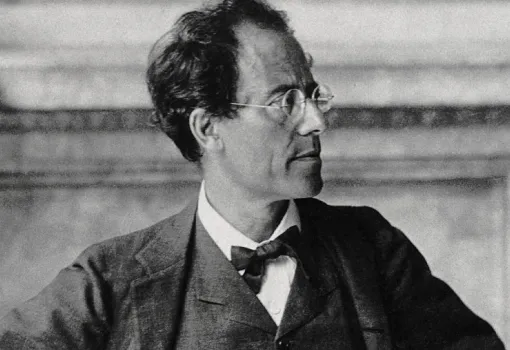

Sur les traces de Mahler à Vienne

Et si, à l’occasion de la Neuvième Symphonie dirigée par Daniele Gatti, nous allions marcher sur…

Trois femmes puissantes

Avec Martha Argerich, Lilya Zilberstein et Beatrice Rana, trois générations de virtuoses et autant…

Noble et sentimental

Il est parmi les compositeurs que l’Orchestre National de France a sûrement le plus joués. Quoi de…