Titre

En ce moment

Titre

En ce moment

Sous-titre

Changement de chef ou de soliste, brève nouvelle, anecdote ou fait d'importance dans l'univers de la musique à la Maison de la Radio et de la Musique, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

Vue

Actualités

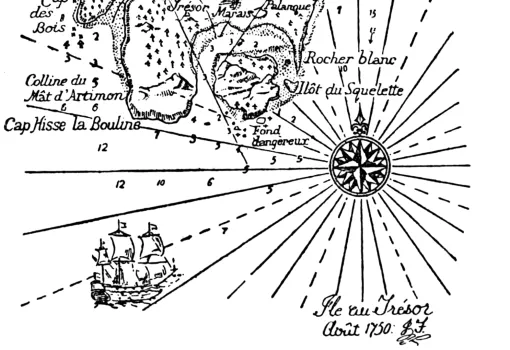

La Chasse aux trésors

Une danseuse du XVIIIe siècle qui rencontre un faune, une rare suite orchestrale tirée du chef-d’…

Le réservoir des sens de Rachmaninov

Difficile d’évoquer Sergueï Rachmaninov sans céder à la tentation du romanesque : un aristocrate en…

L’Apocalypse joyeuse

Arrivé au quart de siècle, on se pose et on fait le point ! Qu’a-t-on entendu dans le monde musical…

Les inconnus dans la maison

Le Lotte Center de Séoul

C’est dans la nouvelle et incroyable salle de concert du Lotte Center, à Séoul, que l’Orchestre…

3 questions à Laurent Stocker

Quel rôle la musique classique a-t-elle joué dans votre enfance ?

J’ai été bercé par la…

« Elle est dangereuse, cette émission ! »

Hippolyte Pérès de France Musique

Il fait encore partie des nouvelles voix de France Musique et il a un défi particulier à relever :…

Retrouver les promesses célestes

Compositeur et plasticien, Zad Moultaka est né au Liban. Les mythes et l’interrogation sur le sacré…

Georges Delerue, la vibration magique à l'image

En deux soirées, à l’occasion du centenaire de sa naissance, l’Orchestre National de France et l’…

Morts et transfigurations

Les affres de la souffrance, la mémoire d’un ange, l’envol vers le paradis : Mirga Gražinytė-Tyla…

Tableaux d’une réexposition

Peinture et musique n’ont jamais cessé de se croiser, de se répondre et de s’influencer. L’Espagnol…

Le sursaut d’un intouchable

Plus qu’aucune de ses œuvres, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi révèlent la trajectoire…