Titre

En ce moment

Titre

En ce moment

Sous-titre

Changement de chef ou de soliste, brève nouvelle, anecdote ou fait d'importance dans l'univers de la musique à la Maison de la Radio et de la Musique, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !

Vue

Actualités

Loin des yeux, près du chœur

Cette saison, le Chœur de Radio France interprète deux grands requiem contemporains, nés à 37 ans d…

Les sacrées présences de Georges Aperghis

Composer une édition du festival Présences autour de la personnalité de Georges Aperghis n’est pas…

Musique, on tourne !

Cela fait déjà quelques années maintenant, mais nous pouvons célébrer la régularité désormais…

De la scène à l’appli

C’est la force de la synergie entre une salle de concerts et un média : à Radio France, les équipes…

Les 80 ans de la Maîtrise de Radio France

Une saison festive s’annonce pour le chœur d’enfants le plus célèbre du pays qui fête ses 80 ans.…

De l’importance d’avoir son Bach

« S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu » affirmait Cioran. Aussi, pas de saison…

Les nouvelles stars d’aujourd’hui (et de demain)

Les plus jeunes ont à peine vingt ans. Pianistes, chefs, violonistes, chanteurs : ces artistes déjà…

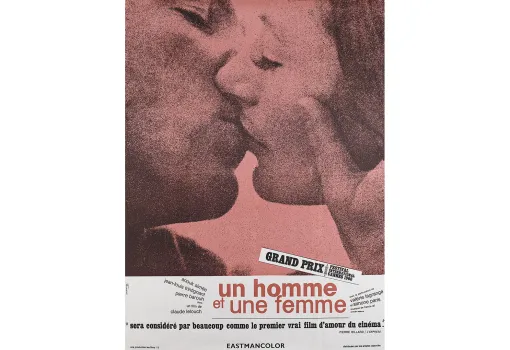

Femmes je vous aime

Depuis Monteverdi, l’opéra a créé des héroïnes inoubliables, tour à tour amoureuses, passionnées,…

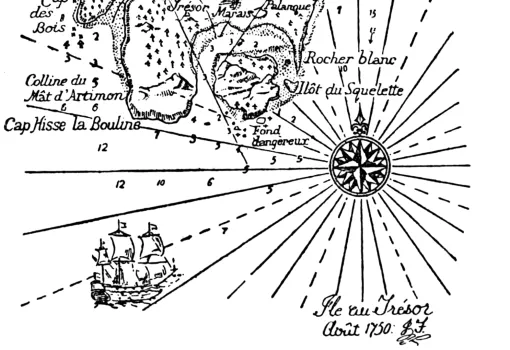

La Chasse aux trésors

Une danseuse du XVIIIe siècle qui rencontre un faune, une rare suite orchestrale tirée du chef-d’…

Le réservoir des sens de Rachmaninov

Difficile d’évoquer Sergueï Rachmaninov sans céder à la tentation du romanesque : un aristocrate en…

L’Apocalypse joyeuse

Arrivé au quart de siècle, on se pose et on fait le point ! Qu’a-t-on entendu dans le monde musical…